Même bien menées, les mesures de compensations des projets d’aménagement soumis à des études d’impact (comme les routes ou les voies ferrées) ne permettent pas d’équilibrer les pertes en biodiversité engendrées, pointe une étude récente.

Routes, voies ferrées, lignes électriques… Les projets de construction ont inévitablement un impact important sur la biodiversité des zones transformées. Pour les plus importants, cet impact doit être mesuré, et les conséquences négatives sont censées être «compensées» afin d’atteindre «zéro perte nette» en biodiversité, voire d’y gagner. Autrement dit des mesures favorisant la biodiversité, par exemple la restauration d’habitats dégradés ou la préservation de certains écosystèmes, doivent être mises en place à hauteur des dommages causés. En théorie. Mais pour évaluer cette compensation, de nombreuses questions restent sans réponse : quelles pertes sont prises en compte ? Sur quelle base évaluer les projts ? Comment trouver des équivalences entre des destructions et des gains de biodiversité.

Des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et d’AgroParisTech ont publié au mois de septembre dans la revue Biological Conservation, une étude qui tend à montrer que les choses sont loin de fonctionner de manière satisfaisante. Pour répondre à «la nécessité d’étudier la façon dont les pertes et les gains sont prévus et évalués par les planificateurs d’infrastructures et les autorités», ils se sont penché sur 25 projets présentés dans un dossier comprenant les études d’impact devantd es collectivités publiques. Cette situation n’est pas la norme puisqu’une majorité des travaux ne nécessite pas d’autorisation administrative et ne relève pas des catégories soumises à étude d’impact.

Ces vingt-cinq projets, autorisés entre 2012 et 2017 et situés dans les Hauts-de-France et en Occitanie (17, soit un quart des projets autorisés sur la période), sont donc plutôt des «bons élèves», explique Fanny Guillet, une des co-autrices, chercheuse au MNHN, contactée par Libération. Dans le détail il s’agit de 16 routes et autoroutes (10 nouvelles constructions et six élargissements), un chemin de fer, deux lignes électriques, deux aqueducs souterrains et trois gazoducs. Les actions les plus couramment prévues pour compenser ces projets étaient la maintenance ou la protection d’habitat, la création d’étangs, la transplantation d’espèces végétales, l’ouverture d’habitats (abattage d’arbres, mulching, déchiquetage) et la restauration des couverts d’arbres .

En étudiant les procédures administratives de ces projets, les auteurs de l’étude ont d’abord constaté un déséquilibre important entre le niveau de détail apporté sur les impacts des travaux et la faible précision des mesures compensatoires à mettre en place : les sites de compensation et leur état écologique sont décrits de manière superficielle. «En ce qui concerne les résultats attendus de la compensation, presque aucun des projets ne fournit d’objectif explicite», remarque aussi l’étude, et moins de 5% des dossiers envisagent une option de secours en cas d’échec de leur plan de compensation. «Ce n’est pas nécessairement inacceptable, mais implique une restauration très efficace», note encore l’étude. Or dans certains cas, l’emplacement même des sites sur lesquels aura lieu la compensation est approximatif, non identifié ou non communiqué. Dans ce type de situation, «il est difficile d’attester que les gains en bodiversité vont être supérieurs aux pertes», note Fanny Guillet.

Des compensations sur des sites déjà naturels

Autre point souligné, la plupart du temps, les compensations sont annoncées sur des sites déjà en bon état. Les porteurs de projets ne compensent leurs travaux dans des zones très dégradées ou sur zones agricoles intensives (17%) que dans 20% des cas et seulement 3% des zones étaient artificielles avant le travail compensatoire. Mais dans 80% des situations étudiées, on se contente de préserver des milieux semi-naturels nettement moins dégradés que le site impacté comme de la garrigue, des forêts, des bois ou des prairies. Avec des mesures plus légères, le potentiel de gain écologique est nettement moins important car «on part quasiment du but recherché», note encore notre interlocutrice.

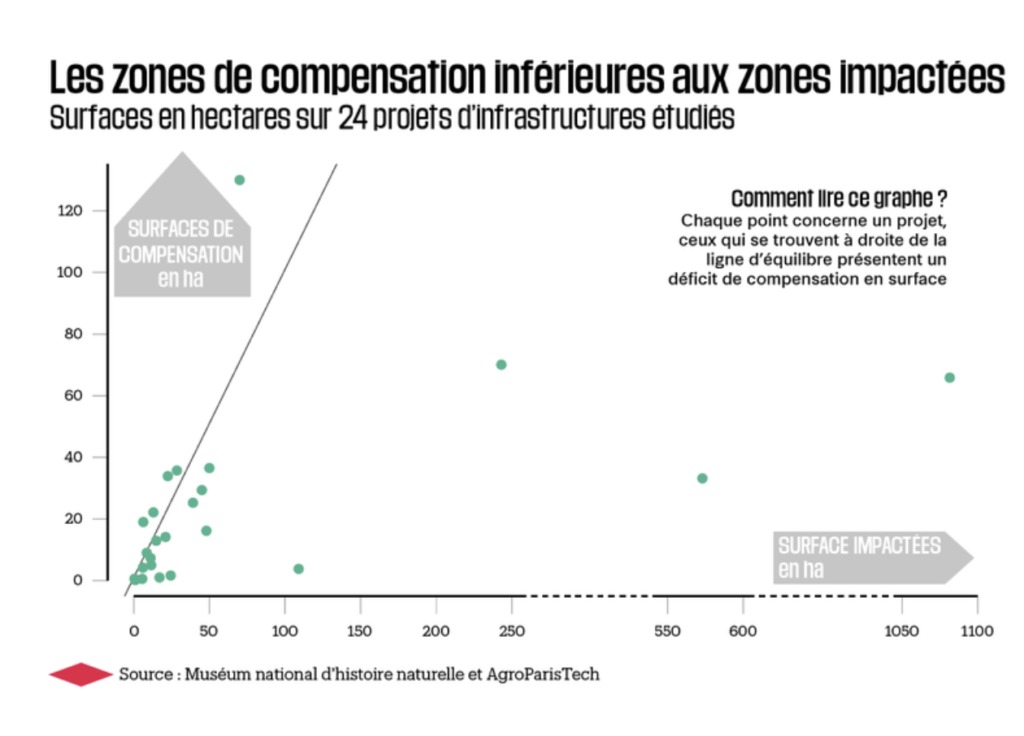

Enfin, quand la superficie totale des zones impactées atteint 2451 hectares (dont un projet de plus de 1000 hectares et le plus souvent d’un seul tenant)… les zones de compensation ne couvrent que 577 hectares, car on ne prend en compte que la surface occupée par les espèces protégées qui ne pourront pas faire l’objet de mesures d’évitement ou de réduction. Car, dans le cadre des procédures administratives d’autorisation, la compensation n’est que le troisième volet légal d’un tryptique, dit «ERC», à l’issue duquel la compensation ne doit plus concerner que les impacts résiduels que les deux premières étapes n’ont pas permis de supprimer.

Alors que le plus souvent, les zones impactées sont d’un seul tenant, les zones dédiées à la compensation sont dispersées en une myriade de petits sites, «ce qui rend encore plus difficile l’obtention de gains de biodiversité». L’étude recense en moyenne presque de quatre sites de compensation pour un site de projet. Or, les epèces animales ou végétales s’accomodent mieux de grands espaces sans zones de ruptures ou de dérangement.

La conclusion est simple et sans appel : l’objectif initial n’est pas atteint, les mesures de compensation ne corrigent pas les pertes en biodiversité et ne limitent pas l’impact de l’artificialisation des terres .«On voudrait plus de biodiversité sur moins de surface», illustre Fanny Guillet. L’étude, peut-on lire, «montre que les projets sont écrits, examinés et même approuvés sans aucune information permettant de prévoir les équivalence entre pertes et gains».

Source Libération